A cura Lara Lugli – Gazzetta di Modena

C’è un filo che unisce la fabbrica di figurine più famosa del mondo a una delle squadre di volley più vincenti della storia. È un filo fatto di intuizione, passione e orgoglio modenese, e porta un solo nome:

Giuseppe Panini.

Nel centenario della sua nascita, Modena celebra non soltanto un imprenditore illuminato, ma il fondatore di un modo di pensare lo sport come cultura condivisa. Panini è stato il primo a immaginare che una squadra potesse diventare ambasciatrice di una città, che il lavoro potesse avere la stessa dignità della passione, e che la vittoria fosse solo l’ultima tappa di un percorso collettivo.

Nel ricordo di chi lo ha conosciuto, Giuseppe Panini non era un presidente nel senso tradizionale del termine: era un custode, un allenatore invisibile di valori. Aveva lo sguardo lungo degli uomini che costruiscono più di quanto amministrino.

La sua eredita non si misura solo nei trofei o nelle figurine, ma nel modo in cui ha insegnato a vivere la pallavolo: come un gesto collettivo, un fatto di comunità. “Il Commendatore”, come era soprannominato, non era un titolo di facciata.

Era il modo con cui gli riconoscevamo autorevolezza e rispetto, ma anche un affetto profondo.

E oggi, a cent’anni dalla sua nascita, Modena torna a guardare a quell’uomo con la gratitudine di chi riconosce le proprie radici. Perché Giuseppe Panini non è soltanto un nome scolpito nella memoria sportiva: è un pezzo di DNA cittadino, un modo di stare al mondo che continua a ispirare.

Modena è una città che non dimentica. Ama celebrare, ricordare, riportare alla luce le persone e i fatti che hanno costruito la sua identità. E una città che non lascia evaporare la memoria, ma la trasforma in futuro: lo fa con la musica, con la cucina, con l’impresa e con lo sport. Nel celebrare Panini, Modena celebra sé stessa – quella capacità unica di unire genialità e misura e ambizione.

E forse è per questo che, come ha detto una sua succeditrice alla presidenza del club, “nessuno mai verrà considerato neanche vagamente all’altezza di Giuseppe Panini”.

Un riconoscimento che dice tutto: alcuni uomini non si superano, si tramandano.

Tra i testimoni più autorevoli di quell’epoca d’oro c’è Franco Bertoli, capitano e simbolo di una generazione che sotto la guida di Panini imparò che vincere non era solo una questione di tecnica, ma di identità. In questa intervista, Bertoli ripercorre il ritratto di un uomo che seppe trasformare una squadra in una famiglia e un pallone in una bandiera, mescolando rigore e umanità, visione e concretezza.

Tra il 1983 e il 1990, Franco Bertoli ha vissuto sette anni a Modena, vincendo dodici trofei. Poi, tra il 1993 e il 2000, un’altra parentesi identica: altri sette anni, altri dodici trofei.

“Una affinità e una ripetitività incredibile”, sorride lui, quasi a segnare una simmetria del destino.

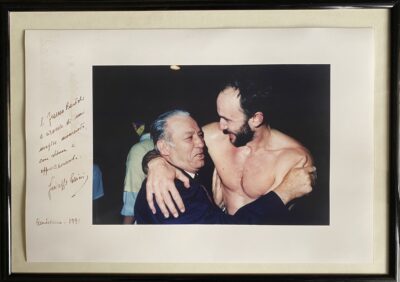

FACCIAMO UN SALTO NEL 1990, PARTENDO DA QUELLA FOTO DOPO LA VITTORIA DI COPPA DEI CAMPIONI IN OLANDA: COSA ACCADDE QUELLA NOTTE E COSA LE DISSE PANINI DURANTE QUELL’ABBRACCIO?

FACCIAMO UN SALTO NEL 1990, PARTENDO DA QUELLA FOTO DOPO LA VITTORIA DI COPPA DEI CAMPIONI IN OLANDA: COSA ACCADDE QUELLA NOTTE E COSA LE DISSE PANINI DURANTE QUELL’ABBRACCIO?

«Proprio quella foto è una di quelle a cui tengo particolarmente. Sono andato di persona nell’ufficio di Giuseppe per farmela firmare, e lui mi ha fatto quella dedica:

“A Franco Bertoli, in ricordo di un magnifico momento, con stima e apprezzamento. Giuseppe Panini. Amstelveen 1990.”

Quell’abbraccio non era solo di quella vittoria, di quella sera ad Amstelveen. Era il compimento di un percorso lunghissimo. lo ero arrivato a Modena tanti anni prima, nel 1983, preso da Torino dopo un periodo di interruzione dei successi. Panini aveva avuto un vuoto di scudetti, mi pare dal 1976 all’86. Abbiamo lottato per anni, poi abbiamo ricominciato a vincere: prima lo Scudetto, poi finalmente la Coppa dei Campioni. E attenzione, quella si chiamava davvero così, perché a quei tempi la giocavano solo i vincitori dei campionati, non tre o quattro squadre per Paese.

Avevamo perso tre finali consecutive prima di vincere quella, soprattutto quella di Atene l’anno precedente, che era alla nostra portata. Ad Amstelveen, contro il Fréjus, vincemmo 3-2, al termine di una partita durissima.

Quell’abbraccio fu liberatorio, una gioia immensa per un percorso così grande.

Ricordo che Giuseppe mi disse qualcosa come “Finalmente ce l’abbiamo fatta, siamo i più bravi del mondo”. Una frase semplice,

ma piena di significato. Era l’emozione di chi aveva costruito tutto, passo dopo passo».

RICORDA IL SUO PRIMO INCONTRO CON GIUSEPPE PANINI? CHE IMPRESSIONE LE FECE?

«Molto buona. Era il 1983, io giocavo a Torino, avevo già vinto tre Scudetti e una Coppa dei Campioni. Avevo deciso di cambiare squadra e stavo parlando sia con Parma, dove c’erano Magri e Ghiretti, sia con Modena, dove c’erano Panini e Peja.

L’offerta economica era simile, quindi la scelta non fu dettata dal denaro.

Giuseppe mi fece una grande impressione come persona: era uno che sapeva conquistare.

Parlava di pallavolo, certo, ma anche di vita, di crescita personale.

Mi offrì addirittura dei corsi all’interno della sua impresa di figurine: nel mio contratto inserì la possibilità di studiare inglese dentro l’azienda. Ricordo che andavo una o due volte a settimana a lezione nella palazzina accanto, e tutto nacque da una chiacchierata con lui. Panini non pensava solo al giocatore, ma all’uomo».

LEGGENDE NARRANO CHE ESSERE RICEVUTI NEL SUO UFFICIO FOSSE UN SEGNO DI GRANDE STIMA. LEI È MAI STATO CONVOCATO?

«Sì, parecchie volte. E non solo per questioni sportive. Credo che il mio ruolo di capitano aiutasse, ma tra noi c’era una stima reciproca. Parlavo spesso con lui di imprenditoria, perché mi affascinava quel mondo. Per me, entrare nel suo ufficio era come entrare nel mondo di un gigante: lui, per me, era quello che oggi sono Tesla o Amazon.

Mi portò anche una volta nel suo “rifugio”, dove collezionava cartoline, figurine, fisarmoniche. Aveva una curiosità contagiosa.

E quando c’erano problemi, le conversazioni restavano sempre costruttive, umane. Era un uomo di grande equilibrio».

LEI HA AVUTO COME PRESIDENTE ANCHE SILVIO BERLUSCONI. UN PARAGONE TRAI DUE?

«Li ho conosciuti entrambi come imprenditori, prima che Berlusconi entrasse in politica. Avevano tratti comuni: carisma, capacità di relazione, di coinvolgere. Entrambi sapevano conquistare chi avevano davanti.

Berlusconi era più mediatico, più esposto: negli anni ’90 Fininvest aveva 18.000 dipendenti, Panini ne aveva 500.

Ma la forza relazionale era la stessa. Giuseppe preferiva la sua tana, i suoi archivi, la sua Modena. Silvio era sempre al centro dell’attenzione. Main entrambi ho visto la stessa luce negli occhi: quella di chi crede profondamente nella propria visione».

PANINI È STATO UN VISIONARIO. DA DOVE NASCEVA, SECONDO LEI, LA SUA INTUIZIONE CHE LA PALLAVOLO POTESSE DIVENTARE UNO SPORT DI MASSA?

«Penso che l’abbia capito strada facendo, vedendo crescere l’interesse. lo ho vissuto gli anni delle sei finali consecutive, due con Bologna e quattro con Parma: un periodo irripetibile.

C’era un entusiasmo incredibile, le città erano travolte. Non esistevano i social, eppure Modena e Parma vivevano quelle partite come eventi di popolo.

In quel periodo Panini si rese conto che la pallavolo aveva un valore enorme, perché coinvolgeva la gente, univa la comunità. È lì che la sua intuizione si trasformò in consapevolezza».

QUAL ERA IL VOSTRO RAPPORTO CON MODENA E CON IL PUBBLICO?

«Eccezionale. Giuseppe, con Modena aveva un rapporto di rappresentanza e di visione.

Era presidente della Camera di Commercio, era al centro dello sviluppo cittadino in un periodo in cui Modena era trainata da personaggi come Enzo Ferrari.

Era uno degli uomini simbolo del boom economico modenese.

Parlava poco, ma agiva molto.

Per quanto riguarda me ancora oggi, quando cammino per Modena, le persone di quel periodo mi fermano, mi chiamano ancora “il capitano”. E un legame fortissimo, costruito nel tempo. Con Velasco formavamo una coppia molto affiatata: io ero il più anziano della squadra, lui il più vicino a me per età».

OGGI, NEL CENTENARIO DELLA SUA NASCITA, COSA RIMANE DEL SUO INSEGNAMENTO NEL MODO IN CUI SI FA SPORT E IMPRESA A MODENA?

«Credo che ci abbia lasciato una lezione potente: credere nella propria idea e lavorare duramente per realizzarla.

Perché gli imprenditori, in fondo, sono un po’ folli per definizione.

Ma la follia di Panini era illuminata dal coraggio.

Mi ha insegnato anche un’altra cosa: che non si fa nulla da soli.

Lui parlava spesso di squadra, non solo in campo ma nella vita.

Per lui fare squadra significava coinvolgere la città, gli altri imprenditori, creare rete. Oggi diremmo “network”, ma allora era semplicemente il senso di comunità. E questo è rimasto».

SE DOVESSE SPIEGARE A UN GIOVANE CHI È STATO GIUSEPPE PANINI, COSA DIREBBE IN UNA SOLA FRASE?

«Un visionario che ha creduto in sé e nella sua idea, e che ha avuto il coraggio di perseguirla.

Credo che questo sia un aspetto importantissimo da instillare nei giovani. Credere, fiducia, coraggio: sono le tre parole che lo descrivono meglio».

QUAL È IL MODO PIÙ AUTENTICO PER CELEBRARLO OGGI, NEL CENTENARIO DELLA SUA NASCITA?

«Ricordarlo non come una figura del passato, ma come una guida che continua a ispirare.

La memoria e l’identità devono essere concrete: quello che lui è stato dobbiamo portarlo nel presente, perché possa continuare a ispirare chi oggi sogna, crea, costruisce. Panini è stato una luce. Dobbiamo fare in modo che quella luce resti accesa».